Feiertag

1. Mai 2024 in Berlin: Die besten Veranstaltungen am Tag der Arbeit

Stefanie Giesinger: „Kaugummi ist mein Moment zum Durchatmen“

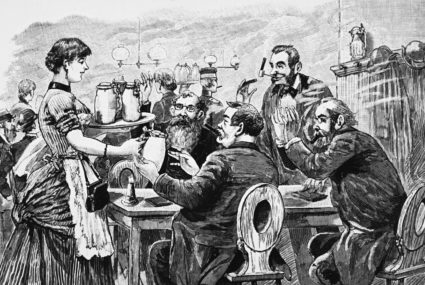

Tag der Arbeit

Demos rund um den 1. Mai in Berlin: Was geplant ist

Monatsvorschau

Berlin im Mai 2024: 12 Highlights des Monats